フルタニランバー株式会社

コラム「森のフルタニさん」

米ツガ(ヘムロック)の木材としての特徴や用途について

投稿日:2025.05.15/更新日:2025.05.16

米ツガ(ヘムロック)という木材をご存じですか?

光沢があり綺麗な色味を持つ米ツガは、綺麗な仕上がりから人気のある木材です。

そこで本記事では、米ツガの持つ特徴について詳しくご紹介します。

併せて、米ツガを材料として選ぶことで得られるメリットや、用途などについても解説するので、米ツガの持つ魅力を知っていただければ幸いです。

Contents

米ツガ(ヘムロック)とは

米ツガは別名「Western hemlock」とも呼ばれ、北米大陸にあるアラスカ州南部からアメリカ南西部まで、太平洋南岸地域に分布する常緑針葉樹です。

日本国内では「栂(ツガ)」という品種として四国や九州、屋久島に分布しています。

米ツガの木材としての特徴

木材として米ツガを使用するときは、その特徴を知っておくことで有効な活用をすることができます。

米ツガが持つ特徴を解説します。

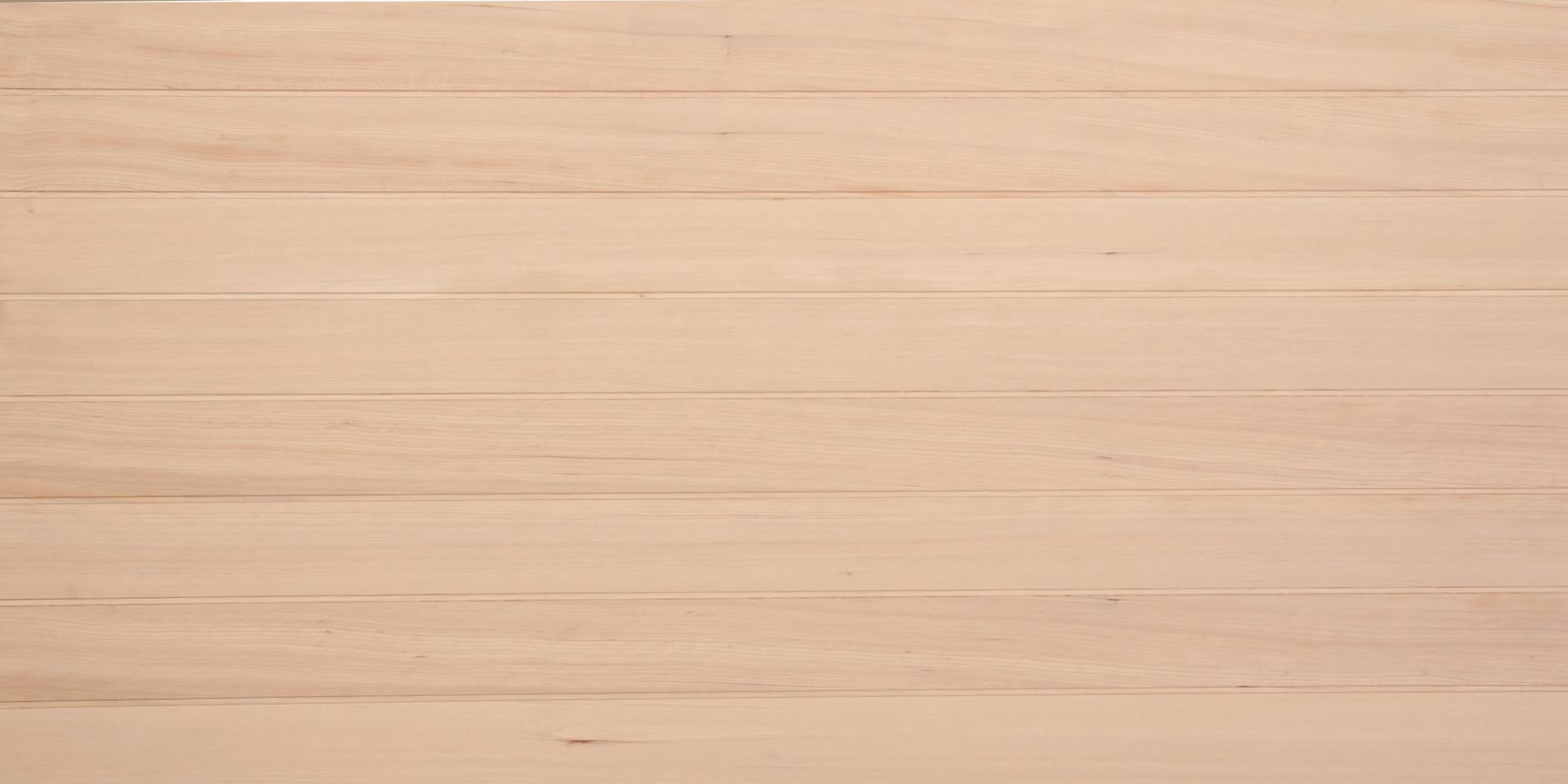

色・見た目

米ツガは、肌色や白に近い色味をしており、シンプルな木目が印象的な木材です。

美しい色味とほどよい硬さの触り心地から、室内の造作材として広く使われています。

硬さ・強度

杉やヒノキと比較した場合、杉よりも硬く、ヒノキと同じくらいの硬度を持っています。

また、柱や建築物の土台としても使えるほどの強度も持ち合わせています。

耐朽性・耐水性

硬度や強度の高い米ツガですが、耐朽性や耐水性はそれほど高くありません。

そのため、物理的な負荷や化学薬品などによって割れやすいといった特徴があります。

また、耐水性もあまりないため、看板の下地や建築物など、屋外で使用する場合は水を弾くための塗装をする必要があります。

加工性

米ツガはヤニが出づらい木材のため、比較的加工がしやすい木材です。

カンナやサンドペーパーなどによる仕上げがしやすく、塗装やワックスなども塗布しやすいといった特徴があります。

関連記事:ヒノキ(檜・桧)の木材としての特徴や欠点について|ヒバとの違いも解説

関連記事:杉(スギ)材の木材としての特徴やメリット|ヒノキ材との違いは?

米ツガの木材を選ぶメリット

独特な特徴を持つ米ツガを木材として選択した場合、以下のようなメリットがあります。

- 加工性が非常に高い

- 汎用性の高いクセのない木目

- 安定供給されているためコストパフォーマンスが高い

- 狂いが少なく寸法安定性が高い

それぞれのメリットを詳しくご紹介します。

加工性が非常に高い

米ツガは、ヤニが出にくく軽量なため、加工性が非常に高い木材です。

カンナや塗装などの仕上げ加工もしやすく、さまざまな場所で使われています。

汎用性の高いクセのない木目

肌色や白に近い色をしている米ツガの木目は年輪が狭く、色味も重なって美しくクセのない木目をしています。

そのため、家具や内装材など汎用性が高い木材といえます。

安定供給されているためコストパフォーマンスが高い

米ツガは国産の栂と比較して安価で入手することができ、供給も安定しているためコストパフォーマンスの高い木材です。

しかし、輸入木材であり購入時の円相場によって金額は異なるため、購入時は事前にリサーチしておくとよいでしょう。

狂いが少なく寸法安定性が高い

米ツガは加工後の変形が少ないといった特徴を持っています。

そのため、建具や家具などで使用しても経年による変形が少なく、長く使うことができます。

関連記事:家具や木造住宅に使用される人気の木材の種類一覧やそれぞれの特徴

米ツガ材の主な用途

加工性が高く狂いが少ない、安定供給されているといった多くのメリットがある米ツガは、さまざまな用途で使用されています。

米ツガ材の主な用途をご紹介します。

建築用材・構造材

米ツガは安定した供給量によってコストパフォーマンスがよく、杉よりも硬いといった特徴から、建築用材や構造材として広く用いられています。

造作材・内装材

巾木や笠木・廻り縁など、住宅の造作材や内装材としても使うことができます。

近年は少なくなってきましたが、白くシンプルな木目を持つ米ツガは、かつて和室の敷居や鴨居・雑巾摺などで多く使われていました。

建具材

近年では、窓やドア枠など、建具材としてよく利用されています。

また、杉よりも硬いことから柱の材料としても使われています。

防腐土台材

加工していない状態の米ツガは湿気やシロアリに弱いです。

しかし、塗装がしやすいため防腐・防蟻の薬剤が浸透しやすいため、耐朽性を高める加工がされた米ツガは防腐土台材としても使うことができます。

その他の用途

米ツガは、建築資材や内装材としてだけでなく、以下のような用途でも広く使われています。

- 箱材

- 梱包用材

- パルプ原料

- 合板

- 集成材

- 床材・羽目板

- 家具の天板や棚板など

安価で加工もしやすいため、箱や梱包用材・紙を作るためのパルプを作る原料としても使われています。

また、ヤニが出にくい点や加工後の安定性の高さから、合板や集成材・家具の材料など幅広い場所で使われています。

米ツガのデメリットと注意点

建材としてだけでなく、紙の原料としても使われている米ツガですが、デメリットを理解したうえで使わないと、思わぬトラブルが起きる可能性があります。

米ツガは加工性のよい木材ですが、無垢材として使う場合は割れやすく、腐りやすいです。

また、湿度の高い場所(建物の土台など)でそのまま使用するとシロアリの被害に合うといったリスクもあります。

そのため、米ツガを使用する際は防腐処理や防水処理をしたうえで使うことが大切です。

フルタニランバーでは、独自の基準で木材の選定を行い、間違いのない板の仕入れ・販売を提供しています。

米ツガのメンテナンスと長持ちさせるコツ

米ツガは、加工後の安定性が高い木材です。

そのため、適切な加工、保管をすることで長く使うことができます。

米ツガの保管やメンテナンスのコツを解説します。

水分・湿気を避けて保管する

加工を施す前の米ツガは、耐水性がなく、湿気にも弱いです。

水分や湿気のある場所で保管した場合、シロアリの被害にあう可能性があります。

加工前の米ツガを保管するときは、水分や湿気を避けて保管するようにしてください。

塗装・ワックスで保護する

米ツガは塗装やワックスなどがしやすい木材です。

水分や湿気、シロアリ被害を防ぐためにも塗装をしたりワックスを塗ったりするようにしましょう。

適切な塗装が施された米ツガは、自然な色味とクセのない木目をより引き立ててくれます。

直射日光・高温を避ける

米ツガは湿気に弱いだけでなく、直射日光の影響で変色しやすいです。

特に、日本の夏は湿度が高いため、変色だけでなく湿気によるヒビ割れしやすいため、屋外で使用する際は注意が必要です。

防腐・防蟻処理を施す

すでにご紹介したとおり、無加工の米ツガはシロアリの被害にあいやすいです。

また、湿気の影響で腐りやすいため、使用するときは必ず防腐・防蟻処理をしてください。

関連記事:木材乾燥の重要なポイント|理想の含水率や強度、保管方法なども解説

まとめ

供給量が安定していることから手軽に入手しやすい米ツガは加工性が高く、非常に使い勝手のよい木材です。

一方で、湿気や直射日光に弱いといったデメリットもあるため、使うときは適切な処理を施す必要があります。

これまで建具材としてはスプルース(米トウヒ)が主体でしたが、2021年の原生林伐採規制の影響で価格が高騰したことにより、米ツガの仕入れ量が増加しています。

フルタニランバーでは、独自ルートにより自社検品を行い、建具用としても米ツガをご活用いただけます。

米ツガ材を探している方は、ぜひお気軽にフルタニランバーへご相談ください。